„Wir sind hier, weil jemand anders für uns den Weg bereitet hat, und es ist unsere Pflicht, dasselbe für andere zu tun.“

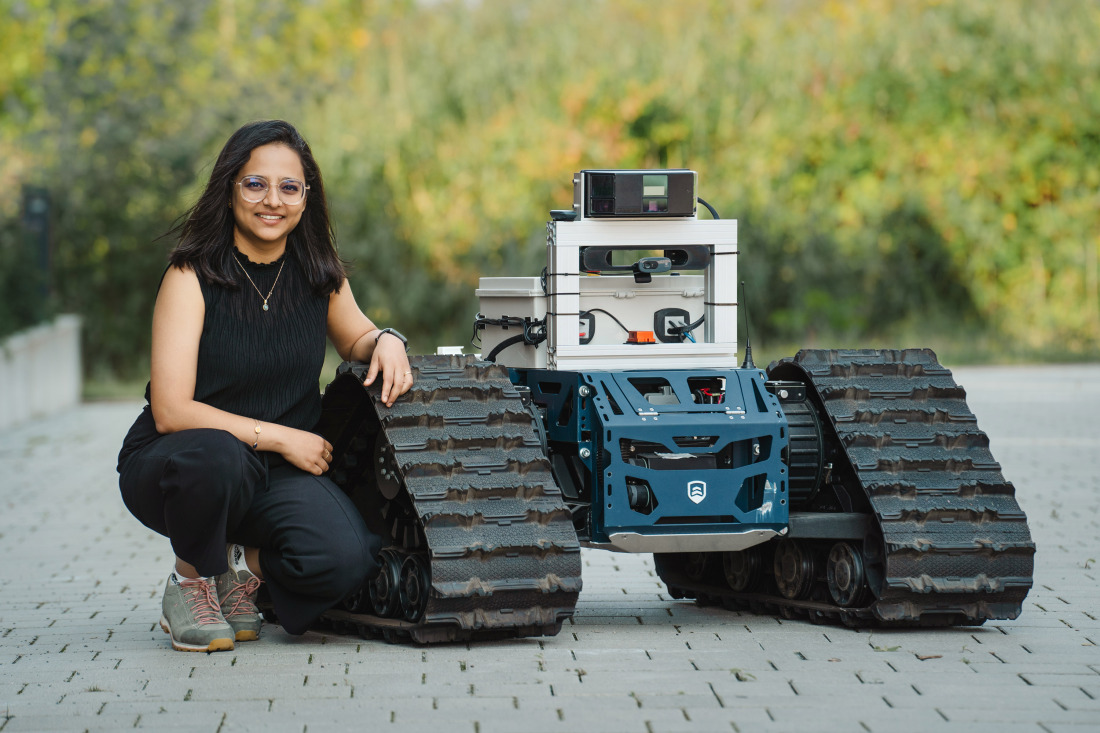

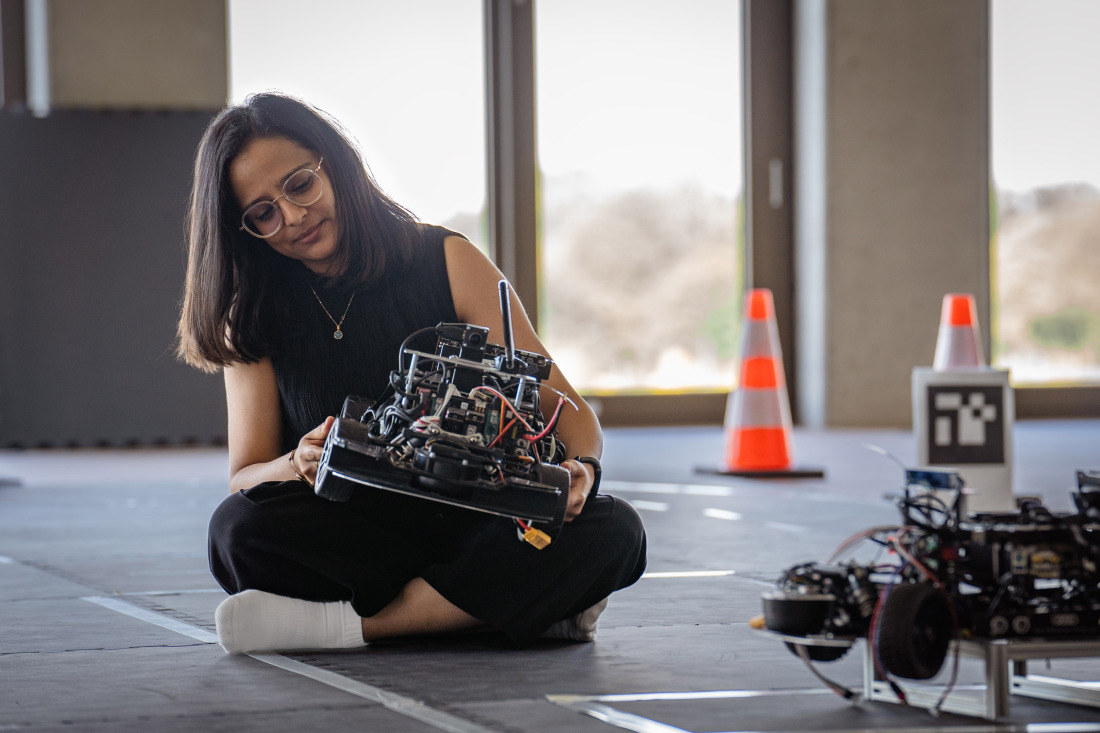

Digitalisierung / Industrie 4.0Dr. Shruti Patel ist Teamleiterin bei der TOPAS Industriemathematik Innovation gGmbH

Theoretische Physikerin, industrielle Mathematikerin, Managerin – als Mitglied des Start-ups TOPAS schafft Dr. Shruti Patel Innovationen in Bremen. Als Frau in der IT war es nicht immer leicht für sie, als Vorbild wahrgenommen zu werden.

Mit ihrer Arbeit an Spitzentechnologien im Bereich Robotik bei der TOPAS Industriemathematik Innovation gGmbH entwickelt Dr. Shruti Patel Fortschritte in den KI-Technologien und hat das Wachstum der Branche miterlebt. In unserem Interview spricht sie über ihren Arbeitsalltag und darüber, wie sie es schafft, Herausforderungen zu meistern.

Dr. Patel, Sie sind Physikerin, KI-Ingenieurin, Teamleiterin und Expertin für Teilchenphysik. Wie hat alles angefangen? Was hat Ihr Interesse am MINT-Bereich geweckt?

Ich bin in Mumbai, Indien, aufgewachsen und war von klein auf von Wissenschaft umgeben. Mein Vater ist Physiker in einem Labor, seine Freunde waren ebenfalls Physiker und Ingenieure. Meine Mutter, die im Finanzwesen studiert und gearbeitet hat, hatte ebenfalls ein starkes Interesse an Mathematik. Dieses Umfeld prägte meine Kindheit. Ich bekam zum Geburtstag Teleskope und Mikroskope geschenkt bekam und nahm regelmäßig an Wissenschaftscamps teil.

War es für Sie also selbstverständlich, an die Universität zu gehen?

Für mich war die Wahl klar: Physik. 2012 entdeckte der Large Hadron Collider am CERN in Genf das Higgs-Boson, ein bedeutendes Ereignis in der Welt der Physik. Diese Entdeckung inspirierte mich, mich in meinem Master auf Teilchenphysik zu spezialisieren. Und so kam ich schließlich auch nach Deutschland, um meinen Doktortitel zu machen.

Wie sind Sie dann letztlich in Bremen gelandet?

Mein Ziel war es, in Europa zu promovieren, da es das Epizentrum der Teilchenphysik ist. Ich hatte das Glück, beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg eine Stelle im Rahmen eines Marie-Curie-Netzwerks zu bekommen. Dort arbeitete ich drei Jahre lang an supersymmetrischen Theorien.

Mit 25 zog ich für eine Postdoc-Stelle nach Karlsruhe. Ich stellte fest, dass eine akademische Laufbahn in den Grundlagenwissenschaften mit vielen Herausforderungen verbunden ist, insbesondere in Bezug auf die Work-Life-Balance. Nach drei Jahren Fernbeziehung mit meinem Partner in Hamburg beschlossen wir daher, unser Privatleben in den Vordergrund zu stellen. Er fand eine Anstellung in Bremen im Bereich der Massenspektrometrie, und ich folgte ihm. So habe auch ich in Bremen ein neues Zuhause gefunden.

Ihr Weg in Bremen führte Sie zum Zentrum für Industriemathematik und schließlich zum Spin-off TOPAS. Welche Position haben Sie jetzt?

Ich leite die Abteilung für autonome Systeme bei TOPAS. Meine Rolle ist, wie in jungen Unternehmen üblich, sehr vielseitig. Im Alltag bin ich verantwortlich für die Akquise und das Design neuer Projekte, die Beantragung von Fördermitteln und die Gewinnung von Kunden. Außerdem entwickle ich die Forschungs- und Entwicklungsrichtung für diese Projekte. Zusätzlich leite ich ein Team von 14 Personen, helfe beim Verfassen von Fachartikeln und gebe die Richtung für einzelne Forschungsthemen vor. Es ist ein bisschen von allem.

Wie schwer war der Übergang von der universitären Forschung zum mehr oder weniger kontrollierten Chaos eines Start-ups?

Die größte Veränderung war die Rollenänderung, die mit beruflichem Aufstieg einhergeht. Ich verbringe jetzt mehr Zeit damit, strategische Richtungen vorzugeben und weniger Zeit mit der eigentlichen Umsetzung. Ich spreche morgens über Unterwassererkundung, nachmittags über autonomes Fahren und abends über die Budgetierung eines Projekts. Es ist herausfordernd, und ich lerne noch dazu, aber es wird nie langweilig. Ich brauche diese geistige Anregung auch, und diese Rolle bietet genau das. Bisher macht es mir viel Spaß und großartige Kolleg:innen zu haben macht einen großen Unterschied.

Welche Themen interessieren Sie derzeit am meisten?

Im Moment fasziniert mich besonders das Thema Mapping und Sensorfusion für Roboter in unstrukturierten Umgebungen. Das ist besonders relevant für eines unserer Projekte, bei dem wir ein Autonomie-Framework für einen Feuerwehrroboter entwickeln. Ohne dieses Framework kann der Roboter nicht wirklich viel leisten.

Als Teamleiterin haben Sie gelernt, wie man Menschen führt oder ist Ihnen das angeboren?

Ich würde nicht sagen, dass es mir von Natur aus liegt. Ich habe großartige Vorbilder in den Gründern des Unternehmens. Prof. Christof Büskens, Dr. Matthias Knauer und Dr. Mitja Echim sind schon lange in Führungspositionen. Ich versuche, mich an ihrem Führungsstil zu orientieren. Sie vertrauen ihrem Team und micromanagen nicht, sondern geben den Mitarbeitenden viel Freiheit, wie sie am liebsten arbeiten möchten. Das schätze ich sehr.

Wenn Sie auf die letzten Jahre zurückblicken, was waren Ihre größten Herausforderungen?

Eine meiner größten Herausforderungen war es, Selbstzweifel und das „Impostor-Syndrom“ zu überwinden. Das ist in der Wissenschaft weit verbreitet, besonders bei Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen. Ich war oft davon überzeugt, dass ich nicht gut genug war oder dass alle anderen besser waren als ich. Diese Selbstzweifel trieben mich an, härter zu arbeiten, aber rückblickend frage ich mich, was ich hätte erreichen können, wenn ich mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten gehabt hätte.

Wie haben Sie es geschafft, diese Denkweise zu überwinden?

Ich arbeite immer noch daran. Ich habe gelernt, offen darüber zu sprechen, wenn ich etwas nicht weiß, und nach Erklärungen zu fragen, wenn ich sie brauche. Außerdem habe ich gelernt, mich nicht für das zu verurteilen, was ich nicht weiß, sondern selbstbewusst zu sein in dem, was ich weiß, und aktiv zu Diskussionen beizutragen. Diese Herausforderung ist wahrscheinlich auch Teil des Erwachsenwerdens, da ich mit 22 Jahren mit meiner Promotion angefangen habe und oft die Jüngste im Raum war. Die Selbstzweifel, die mit den frühen bis mittleren Zwanzigern einhergehen, verschwinden oft, wenn man mehr zu sich selbst findet.

Würden Sie sagen, dass dies Frauen mehr betrifft als Männer?

Interessante Frage. Ich kann nur aus meiner Erfahrung als Frau sprechen. Es ist möglich, dass das Imposter-Syndrom jeden betreffen kann, aber es betrifft oft Menschen, die unterrepräsentiert sind. Dazu zählen nicht nur Frauen, sondern auch People of Color oder Menschen aus Arbeiterfamilien. Wenn man der oder die Einzige aus der eigenen Gruppe im Raum ist, hat man oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Es gibt auch einen größeren Druck, sich zu beweisen und die eigene Gruppe zu repräsentieren, auch wenn man gar nicht die Rolle des Vorbilds übernehmen möchte. Dieser zusätzliche Druck kann sicherlich das Gefühl des Hochstapler-Syndroms verstärken. Es ist also kein ausschließliches Frauenproblem, aber es betrifft oft diejenigen, die sich in ihrem Umfeld unterrepräsentiert sehen.

War das etwas, womit Sie zu kämpfen hatten, als Sie nach Deutschland oder nach Bremen kamen und in der IT-Branche arbeiteten?

Am Anfang nicht, weil ich mich nicht wirklich als Einwanderin oder junge Frau, die Physik studiert, gesehen habe. Ich war einfach eine Person, die Wissenschaft liebte. Es ist eher die Wahrnehmung, die andere von einem haben, der man nicht entkommen kann – es gibt Rollen, die für einen gemacht werden, ob man will oder nicht. Zum Beispiel wurde ich oft gebeten, die Universität oder eine Arbeitsgruppe auf Veranstaltungen zu vertreten, nur weil sie junge Frauen im Vordergrund haben wollten. Es grundsätzlich eine gute Sache, die Sichtbarkeit von unterrepräsentierten Gruppen zu erhöhen, aber darauf muss man auch vorbereitet sein. In dem Moment spricht man dann für die ganze Gruppe, ob man will oder nicht. Man steht dann im Rampenlicht. Ich weiß nicht, ob "kämpfen" das richtige Wort ist, aber es ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss.

Und das haben Sie geschafft. Sie nehmen an Veranstaltungen teil, die Frauen in MINT-Berufen fördern. Fühlen Sie sich jetzt wohler in der Rolle als Vorbild?

Ja, das glaube ich. Ich denke, es ist wichtig, dem Beispiel derer zu folgen, die vor mir da waren, insbesondere für unterrepräsentierte Gruppen in MINT und IT. Schließlich sind wir hier, weil jemand anders für uns den Weg bereitet hat, und es ist unsere Pflicht, dasselbe für andere zu tun. Es ist vielleicht nicht immer leicht, aber es ist der einzige Weg, um voranzukommen.

In Bremen gibt es immer mehr Veranstaltungen und Initiativen, die Frauen in MINT-Berufen fördern. Was halten Sie von diesen Bemühungen?

Ich denke, es ist eine gute Sache – ein kleiner, aber notwendiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir über Frauen in MINT sprechen, geht es nicht nur darum, die Zahl zu erhöhen; es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Frauen machen etwa 50 % der Weltbevölkerung aus, wir müssen das Ungleichgewicht in den MINT-Berufen angehen. Dafür ist ein umfassender Ansatz erforderlich, der von der Veränderung gesellschaftlicher Rollen und Stereotypen bis hin zur Neugestaltung von Betreuungs- und Arbeitsmodellen reicht. Es ist eine komplexe Pipeline mit vielen miteinander verbundenen Problemen, die gelöst werden müssen. Ich bin froh, dass diese Gespräche stattfinden und dass Veranstaltungen wie Hackathons für Frauen „Hack4Ladies“ durchgeführt werden.

Als ich zum Beispiel von Karlsruhe nach Bremen zog, fragten mich alle: „Warum gehst du dorthin? Alle Technologiejobs sind im Süden Deutschlands.“ Aber das stimmt nicht. Es passiert so viel in Bremen, die Leute wären überrascht.

Sie leben nun schon seit einigen Jahren hier in Bremen. Was genießen Sie an der Stadt?

Ich habe in vielen Städten gelebt, und Bremen ist der Ort, an dem ich ankam und dachte: „Das ist es. Hier kann ich mir vorstellen, alt zu werden.“ Es ist eine große Stadt, aber sie fühlt sich wie eine kleine an – sehr vertraut und einladend. Es ist einfach, mit den Einheimischen, die hier ihr ganzes Leben gelebt haben, in Kontakt zu kommen. Vielleicht ist es der hanseatische Geist der Offenheit und des Austauschs, der die Stadt so einladend macht. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber Bremen hat einen einzigartigen Charme, der es wie ein Zuhause wirken lässt.

Glauben Sie, dass der Technologiesektor in Bremen in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt wird?

Ja, definitiv. Die Menschen, die in Bremen leben, oder zumindest diejenigen in der Technologiewelt, wissen um die Möglichkeiten hier. Aber als ich zum Beispiel von Karlsruhe nach Bremen zog, fragten mich alle: „Warum gehst du dorthin? Alle Technologiejobs sind im Süden Deutschlands.“ Aber das stimmt nicht. Es passiert so viel in Bremen, und die Leute waren überrascht, dass ich mich entschieden habe, hierher zu ziehen, anstatt nach Berlin oder Hamburg.

Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten und Ihr jüngeres Ich treffen könnten, was würden Sie ihr sagen?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde ihr – und nicht nur ihr, sondern jedem jungen Menschen – sagen, dass sie ihre Neugier weiter pflegen soll, denn das ist es, was sie an diesen Punkt gebracht hat. Und außerdem: Treibt mehr Sport!

Unsere Reihe "Bremer Frauen in der IT":

In unserer Reihe sind bisher erschienen:

- Teil 1: Juliane Jarke

- Teil 2: Sadia Shakil

- Teil 3: Christiane Niebuhr-Redder

- Teil 4: Gyde Wortmann

- Teil 5: Tanja Schultz

- Teil 6: Dr. Shruti Patel

Erfolgsgeschichten

Von der Elbe an die Weser: Wie LITE Games in Bremen neue Spiele-Horizonte erobert

Das Unternehmen LITE Games bringt Klassiker wie Rommé als moderne Mobile Games zurück – mit frischem Design und smarten Features. Geschäftsführer Michael Becker setzt dabei auf zukunftsweisende Technologien und die kreative Kraft Bremens. Bei der Ansiedlung in der Bremer Überseestadt unterstützte die WFB.

Mehr erfahrenKI in der praktischen Anwendung – ein Blick in die Bremer Branchen

Künstliche Intelligenz (KI) dringt ein in unsere Autos, Zahnbürsten, Produktionsanlagen und Büros. Wo ist sie schon Unternehmensalltag? Beispiele für KI in der Anwendung.

Mehr erfahrenSchlaues Tool hilft Rathäusern und Ratsuchenden - Bremerhavener Start-up treibt Digitalisierung in Behörden mit KI voran

Die Arbeit von Behörden wird immer komplexer; parallel wächst der Informationsbedarf in der Bevölkerung. Zwei Studierende der Hochschule Bremerhaven treten diesem Dilemma mithilfe von KI entgegen.

zur BiS Bremerhaven